广州唯一德国教堂今晨走回原址 教堂日后全新开放

羊城晚报

关注

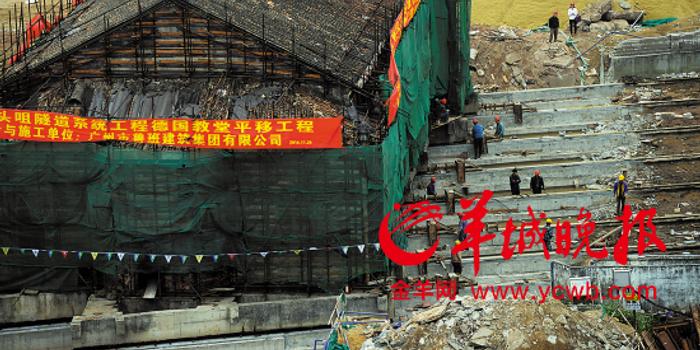

2014年12月2日早上10时许,6年前因洲头咀隧道施工“平移”26.3米的这座百年教堂,经过鲁班建筑集团有限公司借助当年部分轨道和千斤顶450吨推力,以每次15厘米的速度“平移”至原址

6年前因洲头咀隧道建设不得不“移身让路”,3天前开始整体回迁

广州唯一一座德国教堂今天“回家”啦!

2014年12月2日早上10时许,6年前因洲头咀隧道施工“平移”26.3米的这座百年教堂,经过鲁班建筑集团有 限公司借助当年部分轨道和千斤顶450吨推力,以每次15厘米的速度“平移”至原址(见图)。

文/羊城晚报记者 褚 韵 图/羊城晚报记者 汤铭明

虽然天气颇为寒冷,但工人们早早就到了现场开工。“工人们的情绪都很高涨,想要又快又好的完成这个项目。”现场总指挥许工一声令下,九条轨道上 的工人同时按下推力电钮,虽然肉眼难以察觉教堂每一次腾挪的变化,但3天来这26米多的变化还是让不少附近居民“叹为观止”。“感觉就是眨眼的功夫,楼就 挪回去了。”

据了解,德国教堂回到原址后,将进行进一步的加固修缮,未来将向市民开放。

A 百年教堂“长脚”搬家

以每次前进15厘米的速度,缓慢平移至百年前的“出生地”

六年前,几乎是同一时间,这座德国教堂因为位于洲头咀隧道建设范围内不得不“搬家”。为了保留这一古建筑,建设方将它“整体打包”向东南方向斜 向平移26米有余,并对教堂进行维护保养。六年后,随着洲头咀隧道工程建成在即,教堂从11月30日起正式进行第二次“搬家”——9台共450吨推力的千 斤顶,将经过初步保养的老教堂以每次前进15厘米的速度,缓慢平移至百年前的“出生地”。终于,12月2日9时,“异地逗留”了六年的百年教堂重回原址。

在荔湾区芳村联合围码头旁,有一片颇具欧洲风情的老屋。略带残旧的老屋,外墙却仍有雕刻精美的拱券,透露出几分落寞贵族的气质——即便是周边的 居民也很少有人知道,这是广州唯一的一处德国教堂,从1882年就在珠江边静静伫立的它,2008年时为洲头咀隧道建设施工不得不“让路”。为了保留这一 古建筑,建设方将它整体向东南方斜向“平移”约26.3米,成为2008年最具代表性的市政施工项目之一。

B 教堂“回家”花费省半

上次搬迁搭建的轨道和支架大部分还能够继续沿用

“时间上和上一次的‘搬家’差不多,费用减少了将近一半,因为上次搭建的轨道和支架大部分还能够继续沿用,主要是新修了到原址的部分轨道。”负 责此次“整体搬家”的施工单位依然是当年的广州鲁班建筑集团有限公司,这家广州本地公司也是2001年被誉为“国内首创古建筑平移”工程的施工单位。现场 施工负责人介绍,相比起单位曾承包过的20多宗“平移”项目,这次采用的技术更为先进,既吸取了当年沿直角三角形斜边移动“一步到位”的经验,又采取了 “鸳鸯桩”“实时测查”等国内先进技术。

记者在现场看到,相比起当年锦纶会馆被包裹得严严实实的设计,保存相对完整的德国教堂主要是最外围被钢制脚手架包围,每片墙面都有木板固定,看 起来教堂有些像被“包裹”在木盒子中,但仍可看到教堂屋檐独特的雕花。而教堂内部的钢柱保护结构则与外围不同。现场施工负责人周工(工程师)称,这是利用 力学原理更好地保护建筑。“经过了六年多的岁月,加上隧道施工的综合影响,这次‘回家’用于加固教堂建筑的木板比上次多了一倍多。”

C 安全腾挪有何秘密?

9个“千斤顶”同时发力推动教堂在混凝土轨道滑动

究竟这座百年德国教堂如何安全“平移”?秘密就在“打包”的教堂下的支架和9条钢筋混凝土轨道。据了解,被加固保护后的教堂下方加入一层厚厚的 固定混凝土支架,类似托盘“承载”住教堂,支架下方便是9条宽约半米、高近一米,内有钢珠和沟槽的轨道。轨道与支架间,每隔半米左右便有一条成人手臂粗、 涂满润滑油的实心铁棍,利用“滚动摩擦”,教堂被支架托着,在轨道上滑动前进。

轨道有了,推动力又是什么呢?现场负责人带记者来到教堂南面一侧,原来9条轨道上各自分布一个“千斤顶”,在每条轨道上还坐着一位工人,专门负 责给千斤顶电动“输压”。在工人们的正前方,总指挥负责呐喊“一、二、三!”后,工人们齐齐按下电动开关,每个推力约50吨千斤顶同时发力,450吨推力 将房子以每次15厘米的距离向前移动。虽然相比起教堂的巨大,这种移动距离肉眼都难以发现,但犹如“川江号子”一般震撼的整齐划一,地面绳索标尺的渐渐拉 直,零碎材料跌落的声音,无疑使得在现场观看的人感到一种带有“庄重感”的震撼。

记者在现场看到,虽然仅仅是15厘米的距离,但每平移一次,就有施工人员跑入教堂地下观察,然后报告前移后教堂位置变化及是否存在其他问题。更 神奇的是,教堂內也亮着灯光,施工人员同时在里面观察情况。“这些需要整体平移保护的建筑价值,都在我们每个施工人员心里,不敢怠慢分毫。”周工介绍,除 了由“总指挥”来“喊号”,尽可能地协调各个工人在确认零部件一致、步调一致的情况下,同时同刻按下压力泵。他们还要不断地测量和观察,一方面通过肉眼检 测墙面情况,另一方面在教堂用仪器实时监测每次平移数据。每移动2米算一个“阶段”,达到千斤顶的最大伸缩范围,然后就要重新往前更换一次千斤顶。

D 教堂日后全新开放

作为城市发展变迁的“见证者”,将是珠江边上一道独特风景线

“正式平移在30日开始,从29日下午2时开始相关的测试工作。这26米的距离总共花了不到3天,比我们预期的还要快。”施工单位介绍,早在 “第一次搬家”前他们就通过德国领事馆找到了100多年前的设计图纸。“原来教堂的基础是简单的四合土浅层,现在加装的钢筋混凝土底座,稳固性已远超原来 基础。虽然现在移回车流滚滚的隧道上方,应不会让车流的震动影响到教堂。”而回到原址的百年德国教堂还将会在拆除钢架和木板的同时,进行修缮、加固的相关 工作。据了解,这座在广州百年城市发展变迁的过程中留下独特一笔的“见证者”,日后将对市民开放,成为珠江边上一道独特的风景线。

而对于在2006年至2008年“一度盛行”并引发文博业界讨论的“文物建筑平移风潮”,施工单位坦言,随着近年来规划日益完善,类似的平移工 程数量在下降,对建筑本体和周边的整体“打包保护”成为“新风潮”。对于德国教堂“回到原址”,相关文保专家表示,文物建筑的保护要“重视对文物环境的保 护”,甚至包括“原住民的居住”。“要让文物保有‘生机’,在原址再好不过。”

德国教堂有段古

孙中山创立的兴中会曾将这里作为秘密据点

坐落在芳村联合围码头旁、芳村大道东冲口街信义路的“德国老教堂”,全名为德国信义会教堂,是广州唯一的一座德国教堂。据广州文物考古专家陈登 贵介绍,自从第二次鸦片战争之后,外国传教士来华传教的规模空前扩大,很多外国传教士进入广州传教。芳村的大冲口地区因为交通便利,成为了传教士们的首 选。

这处德国教堂原本由8座建筑组成,北临珠江呈两排排列。临江一排的中央是由连体的礼拜堂和钟楼组成的主楼,东边是原来的办公楼,西边是2栋传教 士楼,西边五六十米外是当时神学院的两座建筑,后排两座建筑建设时间稍晚。专家估计,德国教堂可能是广州现存占地面积最大的教堂。

在经历了一百年的风吹雨打、特殊年代的人为破坏以及上个世纪90年代一场莫名的大火之后,钟楼上的大钟已被毁,高大的钟楼也逐渐坍塌,哥特式尖 顶早已不见。如今的信义教堂只有当年的礼拜堂和钟楼连体的主楼还勉强可辨。而截止到上次“平移”前,据称仍有少数居民住在这些建筑中。

然而6年过去,唯有本地的长者还依稀记得这处德国教堂的存在,但也很难讲清它的故事。事实上,从1882年始建起,这里便是德国教会——信义会 在广东的大本营,一直到1949年之前还在使用。此外,它在中国近代民主革命史上更是发挥过重要作用。1902至1903年,孙中山创立的中国最早的资产 阶级革命团体兴中会在广州筹划第三次武装起义时,便是以这里作为秘密据点。