广州流浪者扫描:农闲时人数增加 有人流浪40年

大洋网-广州日报

关注

分布区域

广州乞讨人员的类别划分依据和特点

马路、桥底是他们的安身之所。

马路、桥底是他们的安身之所。

年轻的志愿者为露宿者送来御寒衣物。

9岁的小志愿者“蛋蛋”给流浪汉送熟鸡蛋,许多流浪汉都认识他。

寒流来袭,羊城进入冬季。而在这个城市的角落,生活着一群流浪、露宿、乞讨人员,他们多数聚集在解放南、伦文叙广场、海珠桥底、流花路等地,形 成以“商业中心、寺庙周围、地铁口、医院门口”为中心聚集的特点。他们一般都独身一人——近日,本报记者走近这个群体,倾听这个特殊人群的声音……

文/广州日报记者李华、王丹阳 实习生张波 图/广州日报记者廖雪明

■实地探访

12月3日晚,有小雨,气温9℃~15℃

21:40:微雨,沿江西路中山二院门诊部门口,14名露宿者有的刚刚结束捡垃圾工作回来,有的在冷雨中吃着捡回来的剩凉菜。关怀露宿者的志愿者组织“悦善100”义工在派发鸡蛋、面包和水——每周三晚是他们的服务时间。

22:10:雨势变大,一德路与劳动路交界处,圣心大教堂,有14名露宿者,多为中壮年人。除了棉被、军大衣外,部分人还有铁架床、保温瓶、座椅等等。他们中不少身体残疾,以捡垃圾、张贴广告等零工、苦力为生,每天早上八九时后收拾行李开始工作。

23:10:小雨。光孝寺正门口石阶上,漆黑一片,偶然有车灯映射过来。20多名露宿者仅靠单薄的床垫和被子入睡。有些人由于被子太薄,无法入睡。志愿者送来的面包、鸡蛋多被留作了早餐。

“流浪40年 不想告诉家人”

身穿深蓝背心和毛衣的A先生被一个“街友”称作“老江湖”。“街友”、“兄弟”是这群露宿者的相互称呼。相比乞丐,露宿者们大多有捡垃圾、苦力、派传单等工作或者正在寻找工作,他们风餐露宿,是因为有人生的难言之隐。

看了身份证,才知道老A已经63岁了,来自河南驻马店的一个农村。他说,自己16岁时当会计,脑子聪明,可惜被医生打错了针,造成了双腿残疾。1979年,他拄着双拐,坐着火车从河南来到广州讨生活。

“那时候爱群大厦还叫人民大厦,周围的楼都不高。”老A说,在广州的第一份工作是帮人卖手表。后来,老A辗转全国各地。40年来,厦门、宁夏等地都有他的身影,直到4年前,他又回到了广州。

至于救助站,老A说,今年春节年三十到初二,他被叫去了萝岗救助站过春节。但是那里不让喝酒,他还是想回到街上。

“不让喝酒可以理解,管理严格是好的。”老A说,从他露宿40年经验看,广州是一个好地方。但露宿者群体的问题不是一个人、一个组织能解决的,因为每个问题的背后,都是各种社会问题的积累。

“就想要份月薪2000的工作”

40多岁的B先生在光孝寺门口露宿了1个月。他刚从玩具厂失业,在找一份月薪2000多元的工作,没有被子和铺盖,只能等别的露宿者晚上出去, 在别人的铺盖里将就睡一晚。他说,自己现在最想要的就是一床温暖的被子。之前,志愿者曾给他一床被子,但是被别的露宿者拿走了。

其实他有家,有孩子,也有过事业,对广州并不陌生。几年前,他还是广州白云区某城乡结合部一家小饭店的老板之一。

但是B先生说,后来他得了病,做了脑血管手术,花费了20多万;后来,他又染上了坏习惯,把生意和家都败了。

“春节快到了,广州都没有工厂招人。回家连给孩子买新衣服和糖的钱都没有,我没脸回去。”B先生说,救助站曾提出帮他买车票回老家,但他觉得自己回家更无法面对家人。

“我就想要一份月薪2000多的工作,不要让我麻烦别人,不想拖累家人。”B先生说。

“广州天气对我的脚有好处”

刘明(化名)40岁出头,从西北来,到广州流浪已3年了。他说起话来声音洪亮,脸上不时挂上微笑,外面的风雨似乎不影响他的心情,他指着毛毯上面的蛇皮袋说:“有它呢!”

义工们来派饭,他开着玩笑向捧着鸡蛋的小义工要了两个鸡蛋,“这是明天的早饭。”同伴递过一根烟,他接过后继续话头。

刘明读了4年中专毕业,是石油系统定向培养,他曾经以为自己会顺利进入石油系统,最后分配他到政府部门做会计。3年前他来到广州,因为广州的天气对他的脚有好处。

他跟一名老中医学配药,“买些中成药,也配些草药。”平时,他捡瓶子,买包烟抽,倒觉得自在。

至今他还是一个人,“要不也不会来广州。”在广州3年,他一边配草药,治疗没有知觉的脚,一边捡瓶子抽烟,“3年了,我的腿有知觉了。”

■状况分析

农闲时人数增加

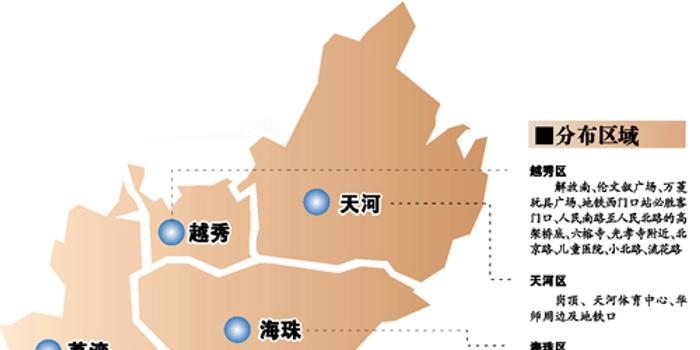

以商业中心、寺庙周围、地铁口、医院门口为中心分布

“悦善100”露宿者关怀义工团队介绍,露宿者大概分为三类:

第一类,年轻人,30岁或35岁以下的,露宿的原因是过渡,在找工作。找到类似于餐厅或者工厂包吃住的工作,就会离开,流动性很大。也有打零工的,收入低租不起房子。

第二类,中年人,55岁以下的,靠苦力、零工、人力三轮车运货等职业谋生,收入无法支付房租,晚上在车上或地上睡觉。

第三类,老年人,有家归不得。如江湾的陈伯,顺德有两个儿子也无法住在一起,只能靠拾荒为生。

广州大学公共管理学院管理学系副教授汤秀娟长期研究广州市流浪乞讨人员救助问题,据她长期观察和调查,不少在广州流浪乞讨的人员都没有接受救 助,确切的人数比较难统计,她估计,在白云区、天河区、越秀区、荔湾区范围内,一般农村农闲时期人数较多,例如寒暑假、秋天可能有3000人~4000人 左右;农忙时,人数在1000人~2000人左右。

他们主要分布的典型区域有:六榕寺、光孝寺附近,陈家祠、北京路、广州市儿童医院周边,还有小北路、环市路,天河的华师周边以及各个地铁口,形成以“商业中心、寺庙周围、地铁口、医院门口”为中心的特点。

多来自周边城市

在此落脚,一是因为广州人包容,二是冬天不太冷

汤秀娟经多年观察、调查后,找到流浪乞讨人员群体形成的规律:他们多来自广州周边城市,有部分人来自广东省的连南、连州,也有广州本地的残疾人。

谋生方式:来自江西的人员,卖花的比较多;安徽、河南较多是团体式,包括成年人带着未成年人卖艺;也有一些人纯粹带着未成年人乞讨。

他们聚集广州的理由也有许多共性:认为广州人比较有善心、友好、包容。第二,广州气候冬天不太冷。

本报记者在走访中,不少流浪露宿者表示不愿去救助站。73岁的杨伯就表示,他喜欢自由自在的生活,在救助站不自由,吃的东西也不如志愿者们送来的美味。

汤秀娟总结出流浪人员不愿救助的原因:第一,对流浪乞讨人员的救助是临时性的,一般10天,提供的吃、住条件是基本的,解决不了他们的根本问 题。还有职业乞讨人,他们以这种方式谋生,不会主动接受救助。还有些人是想治病,他们的目的是为了解决医疗,而救助站解决不了这个问题。“总的来说,流浪 乞讨人员的动机很复杂,他们很注重‘接受救助能不能解决自己的问题’。”

■救助目标

回归家庭

回归学校

回归社会

这两天入冬,为帮助流浪乞讨人员,救助站及时行动起来。萝岗区救助站徐站长说,救助站会给他们发棉衣和被子;对待特殊的老人,更会注重保暖设施;对未成年人会给予暖炉。

徐站长说,绝大部分流浪人员都要回家的,因为救助管理规定就是回归家庭、回归学校、回归社会,这是救助的目的所在。现在,对他们的临时救助不超 过10天。对于职业流浪人员,天冷了就让他们进救助站,然后做工作让他们回家。但也有一些职业流浪者接受完救助,后来再回来的情况。

广州在救助流浪乞讨人员过程中探索出一套好做法,徐站长说,第一,广州形成了一个长效机制;第二,形成了一个网络体系,建立健全完善了市、区 (县级市)、街(镇)三级流动救助网络,广州有市、区两级服务队,有市级分站、四个区四个救助站、火车站则有自给点;第三,政府及其他各方面比较重视;第 四,广州的社会力量参与力度比较大;第五就是广州具有人文关怀,现在在对流浪人员和儿童救助方面,已积累了相当多的经验。

跟流出地衔接解决问题

“解决问题,要跟流出地相互衔接,在当地提供一个完善的救助,例如最低收入的救助,未成年人的保护,必须要当地真正深入地开展工作。为他们的生活、生存提供保障,才能减少他们流浪、乞讨的可能。”

汤秀娟认为,要形成一个连贯、完善的救助体系,必须涵盖不同板块,包括农村无保人员和城市贫困人口的长期和临时救助,还包括灾难和流浪乞讨的救助。“不仅解决临时救助问题,还要逐步推进养老救助和医疗救助,减少因病、因老乞讨的人。”

统计

数字

据不完全统计,2003年至2013年,广州累计救助生活无着落者和流浪乞讨人员逾36万人次。

广州相关部门和爱心志愿者时常给流浪乞讨人员送衣物和食物。2003年8月至2014年6月,广州市救助站积极救助了流浪乞讨人员157191人次(成年人137291人次、未成年人19900人次),约占全省救助量的33%。

流浪、露宿群体对广州会造成什么影响?

广州大学公共管理学院管理学系副教授汤秀娟认为,这主要会带来治安问题,尤其是城乡结合部,增加了城市管理难度。另外,乞讨的未成年人不能接受教育,容易被操控流浪或偷窃。一旦形成习惯就很难改变,以后也难回到正轨。

类型特征

寺庙和教堂,残疾人乞讨较多

人流量大的区域,多团伙卖艺、示弱示残

医院和公园,示残、示病人群集中

广场,流浪人员卖艺比较多

苦力,没有足够的钱来租房

暂时失业或来穗不久,没找到工作

代表区域

六榕寺、圣心大教堂

华师、岗顶一带和电脑城

广州市儿童医院

陈家祠

一德路、流花路

华严寺、光孝寺