“广州戏服”濒临失传 传承人兰姐孤店独守绝技

羊城晚报金羊网

关注

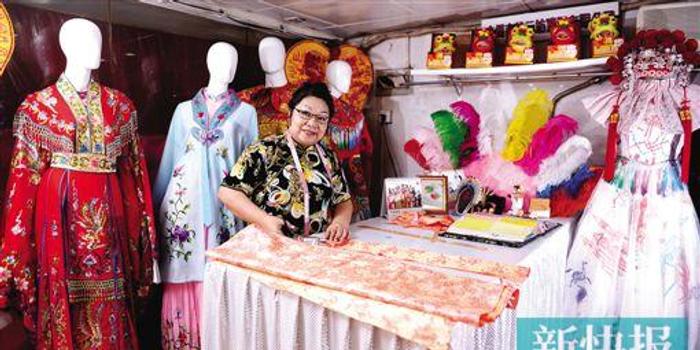

■董惠兰坚守打拼30多年,成为广州戏服硕果仅存的传承人。

■兰姐教记者缝制折边。

■制作传统戏服严格遵循设计、描花、手绣或车绣、缝合等工序。

■兰姐正在绣的荷花图上,水草摇曳、蜻蜓点水,栩栩如生。

■策划:林波 陈琦钿 冯艳丹

■统筹:新快报记者 辛捷恺

■采写:新快报记者 邓毅富

■摄影:新快报记者 夏世焱

■摄像:新快报记者 王飞

缘起康熙年间,盛于清末民初;因为美丽传承, 集散状元坊间——

广州戏服属于岭南刺绣服装之一,缘起清代康熙年间,至清末民初最为鼎盛。状元坊作为那时戏服制作的集散地,它对“衣箱”的制作,在行内可谓数一数二。当时,粤剧演员以到省城状元坊定制“衣箱”为荣。乾隆年间,状元坊从事刺绣行业的匠人足有3000多人。

生于1961年的董惠兰20岁入行,30多年的坚守打拼使她成为广州戏服硕果仅存的传承人。面对已经风光不再的广州戏服行业,董惠兰依然信心百倍、斗志十足。她除了将传统的戏服工艺加以保传外,还开发新的时装化戏服,以及相关的粤剧公仔、玩具狮头等衍生品,开设各类女红体验课程等。她认为粤剧是最具创新精神的,而由它诞生出来的广州戏服同样可以与时俱进。

行头以出自状元坊为荣

广州戏服行业源于粤剧。在粤剧里首先映入观众眼帘,令观众赞叹不已的是那些灿烂夺目、色彩斑斓的戏服和珠宝头饰。广州戏服属于岭南刺绣服装之一,缘起清代康熙年间,至清末民初最为鼎盛。当时不管是省港大班还是乡下戏班,各班子的大老倌、正印花旦、文生武生等,都有自己度身定制的戏服,行内话俗称“衣箱”。那时的演员购置戏服行头,以到省城状元坊定制为荣。

当时,广州状元坊内遍布加工戏服的手工艺作坊,较有规模的店铺有中华、群星、新新、金珠记、余茂隆、天华、摆花街等,产品行销广东省内外,甚至销到港澳及东南亚地区。据有关史料纪载,乾隆年间状元坊内从事刺绣行业的足有3000多人,绣坊、绣庄多达50余家。

广州戏服成省非遗项目

时过境迁,原来状元坊内密集的戏服制作作坊(刺绣作坊)已经完全消失,较具规模的只剩下在状元坊出口处的状元坊戏服厂了。它是自有状元坊之名起,便开办的“古老”戏服厂,距今有几百年历史。

“不因古老而消泯,只因美丽而传承。”如今的广州戏服制作技艺在2009年进入了市级非遗名录,并晋级成为广东省的非遗项目。而广州戏服的传承人董惠兰(大家习惯叫她“兰姐”)说起与状元坊的故事便眉飞色舞。她自小看着手工业者穿珠子、刺绣、裁缝,1979年高中毕业后,便开始在状元坊戏服社做学徒。

在谭权、谭暖、黄庆秋等老艺人的教导下,董惠兰学习戏服制作的各种工艺,从设计、画图、放样、开料到绣花、过浆、剪裁、车缝,掌握了戏服制作整个流程。1995年,状元坊戏服厂面临着解散的危机,眼看自己热爱的戏服制作工作将要画上句号,董惠兰毅然提出承包戏服厂,继续在状元坊戏服厂传承和发扬具有岭南特色的粤剧服装艺术。

在状元坊戏服厂的展厅里,挂着不少兰姐与倪惠英、郭凤女、曹秀琴等当今粤剧名伶的合影,反映了广州戏服与粤剧的密切关系。如今,这门制作技艺越发引起人们的重视。董惠兰表示,往精品化路线发展是戏服制作未来的发展方向。

教“西关小姐”学女红

在状元坊戏服厂的展厅内,有一幅兰姐教“西关小姐”参赛选手刺绣和服装制作的照片。兰姐回忆道,那是在2003年,荔湾区举办“西关小姐”才艺大赛,由她负责辅导女红。在决赛晚会上,选手们个个身着旗袍,手捧自己制作的工艺品,小巧的织锦绣花鞋、精致的小金银丝线龙袍、金灿灿的珠缝金苹果……而这些手工艺品都是选手们在兰姐的教导下,一针一线缝制出来的。

“每个女人都有一个给自己做件衣服的梦,这是美丽梦。”董惠兰一直坚持开设绣花、DIY旗袍的体验班,吸引了很多女红爱好者。

《长恨歌》戏服制造者

2007年春节刚过,两位来自西安的导演急匆匆地找到了兰姐。他们千里迢迢慕名来到广州找到状元坊戏服厂,是为了定制中国首部大型实景历史舞剧《长恨歌》演出戏服。他们希望兰姐能设计和制作的戏服,“使观众看后充满惊喜和回味,气象万千和富丽堂皇,并且要金碧辉煌、富有清晰感和立体感”。其中,“贵妃醉酒”的戏服,光是裙子就有接近五十条带子,衣服上还装饰有一百多个配件。

结果,兰姐与设计师们大胆构思、精心设计,充分利用广州是全国服装面料辅料最大集散市场的有利条件,开发不同的服装材质,运用传统工艺加上现代元素,制作出来的戏服,光彩夺目、美轮美奂,不失传统风格又充满时代感。