600年古村萝岗火村花厅坊要改造 近1/4的老房子倒塌

金羊网-新快报

关注

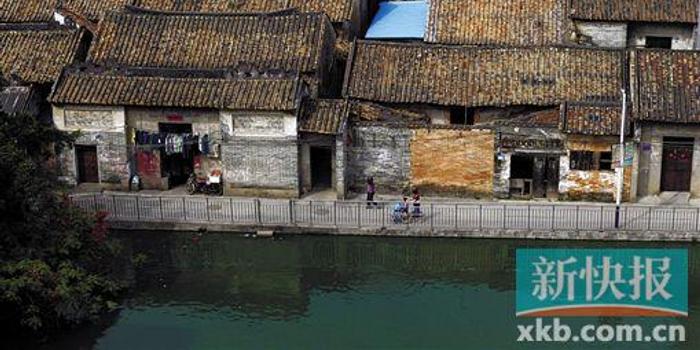

■萝岗火村花厅坊被列为《广州历史文化名城保护规划》中的传统村落。

萝岗火村花厅坊被列为《广州历史文化名城保护规划》中的传统村落

■策划统筹:何 姗 ■采写:新快报记者 何 姗 莫冠婷 摄影 宁彪

被列入《广州历史文化名城保护规划》(下简称《名城保护规划》)中的传统村落——萝岗区火村花厅坊面临“三旧”改造,能否按照国家相关政策和《名城保护规划》要求,实行整体保护?如果整体保护,今后将如何活化利用?

火村是继海珠区黄埔(古)村、黄埔区横沙村之后广州第三个“三旧”改造的传统村落,黄埔村采取综合整治方式改造,古建筑得到保护与修缮,其他民居经整治也与古建筑群风格基本一致。横沙村是整体拆除重建全面改造的城中村,其横沙书香街是《名城保护规划》中的历史风貌区,在改造中将全部划入保护区保留与修缮。

村“三旧”办已公布

拆迁安置及补偿方案

根据已公开的火村“三旧”改造宣传册,改造范围包括岗头元、上岭、花厅(即花厅坊)。花厅坊是这次火村改造的其中一个片区。改造模式为以政府为主导,村集体经济组织自主改造。

据火村村民说,去年村委已召集村民开会公布“三旧”改造拆迁安置及补偿方案,今年以来,村领导开始上门动员村民让村派人测量房屋面积,每测一栋房子给200元。

传统村落应整体保护

禁止大拆大建

传统村落是指拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落。

2009年8月13日,火村花厅坊被广州市萝岗区人民政府公布为传统古村落,2011年12月25日挂牌,目前这块写有“萝岗区保护古村落火村花厅坊古村落”的牌子被悬挂于花厅坊前的水塘北侧中街的房屋墙壁当眼处。

2014年12月18日,正式实施的《广州历史文化名城保护规划》将火村花厅坊列入传统村落保护。

本月19日,提交广州市人大常委会一审的《广州市历史文化名城保护条例》也首次将传统村落纳入重点保护。传统村落应当在村庄规划或者控制性详细规划中提出整体格局和历史环境要素的保护措施;传统村落核心保护范围内的新建、改建、扩建等建设活动,不得改变传统格局和历史风貌。

根据2012年12月12日住建部、文化部、财政部联合发文“关于加强传统村落保护发展工作的指导意见”,保护发展传统村落要实行“整体保护”。

在“改善村落生产生活条件”一节中强调“禁止大拆大建”。

而在《名城保护规划》传统村落保护措施一节中,要求“重点保护传统格局、历史风貌和空间尺度,保护与村落相互依存的自然环境、景观与视线通廊。”“保护不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑,严禁大规模的拆除,新建建筑高度、体量和色彩应与传统风貌相协调。”

据了解,目前火村共有已认定的不可移动文物以及最新普查的不可移动文物、传统风貌建筑线索十余处。

村民还未就改造方案签字表决

根据穗府〔2009〕56号文件,火村并不在整体拆除重建为主全面改造的52条城中村之列。

根据穗府〔2012〕20号《关于加快推进三旧改造工作的补充意见》,第(十四)条规定:充分保障村民的知情权和参与权。“城中村”改造方案、拆迁补偿安置方案、实施计划以及股权合作、土地转性等重大事项决策应当充分尊重村民的意见,经村集体经济组织90%以上成员同意方可生效。

第十二条规定:52条“城中村”之外的旧村,以综合整治模式为主实施改造;若村民申请全面改造,应当经村民充分民主协商,按本意见第(十四)条规定程序并报市“三旧”改造工作领导小组纳入年度实施计划后方可实施。

据新快报记者调查的包括花厅坊在内的10多位火村村民表示,还未就任何方案签字、投票。

区规划部门:不得擅自拆除、迁移传统风貌建筑

区文物部门:暂未收到文物迁建申报

而据广州市城市更新局公布的资料显示,目前已获批的31个城中村改造方案中,火村是其中之一。城市更新局相关负责人表示,因萝岗区有独立审批权,其“三旧”改造方案只需在市备案,不需城市更新局审批。

据萝岗区规划部门透露:火村社区居民委员会提交了火村三旧改造方案,并征求区相关部门意见,经区政府同意后报市三旧办(即现市城市更新局)备案。改造方案中含历史保护专章。

区规划部门对火村三旧改造方案中火村花厅坊提出了对有价值的传统风貌建筑需加强保护,在未经专家论证及规划部门审批前,不得擅自拆除、迁移的意见。

区规划部门表示:在本次文化遗产普查中,火村有1处建筑列入推荐传统风貌建筑线索,为野叟公祠。

据萝岗区文物部门相关负责人透露,火村改造方案2013年底已获区政府同意,但因涉及不可移动文物迁建,须按照〈文物法〉规定报批。村“三旧”办于去年底到区文物部门咨询,文物部门相关负责人告知:迁建不可移动文物,必须先征求相应级别文物部门意见,经过一系列程序,最终必须由市规划部门报市政府同意。但迄今区文物部门还未收到火村“三旧”办的申报。

而火村花厅坊到底如何改?如何保护?萝岗区政府及火村村委都以“三旧改造还在推进中,暂不适合接受采访”为由婉拒采访。

链接

望得见山看得见水记得住乡愁

2013年中央城镇化工作会议要求城镇化

2013年12月14日,中央城镇化工作会议明确推进城镇化的指导思想、主要目标、基本原则、重点任务。会议要求城镇化要传承文化,发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇。城镇建设要依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁;要融入现代元素,更要保护和弘扬传统优秀文化,延续城市历史文脉;在促进城乡一体化发展中,要注意保留村庄原始风貌,慎砍树、不填湖、少拆房,尽可能在原有村庄形态上改善居民生活条件。

传统村落

火村花厅坊

火村花厅坊位于萝岗东区街火村,村民多姓钟,明朝初年钟玉岩的八世孙澹乐从萝峰岗潮分居到此,至今600余年,人口发展至今已有5000余人。

花厅坊坐北朝南,长约400米,宽约150米,面积6万平方米,背靠青山,前有两口大水塘。全村依山而建,北高南低,东西稍向前突出,呈半月状,但基本保持“一”字形街,梳形布局,花岗岩石板街面。

街前有兰翠、澹乐、兰耵、秀昌、意成、恕平、念山、吕山、论泉、马厅等祖祠、书室、家塾,面积大小不一,正面均为青一色青砖、石墙脚。村内有西井、塾睦、联秀(巷口门楼有碑记附后)、安阜、花岭、东岭、聚福、上岭等8条南北走向的古巷,巷内纵横交错,巷中有巷,大部分中间有横巷互通,巷道平直。石板铺路,有沟渠直通村前水塘。

该村现存祖祠、民宅100余间,纵排8列,横排14行,以明清建筑为主,巷内部分富户民宅为大红砖,石脚墙建筑,石夹门口,趟栊门,雕花封檐板,碌筒瓦面,其余大部分民居为石墙脚、夯土墙。

俯视全村,街巷清晰,布局明朗,清一色人字封火山墙、悬山顶、龙船脊、碌灰筒瓦、三间两廊建筑、开两头门口。墙厚房高,通风透气,冬暖夏凉,石砌天井,户内有水井解决日常用水。

(据 《广州市第四次文物普查汇编——萝岗区卷》)

■钟锦洪宅是花厅坊两座被评为“萝岗区文物保护单位”的民居之一。

■策划统筹:何 姗 ■采写:新快报记者 莫冠婷 何 姗 实习生 张文慧 摄影 宁 彪

俯视萝岗火村花厅坊,原来清代旧民居建筑群成纵排8列、横排14行连片分布,如今横排民居剩下不到10行。原来连接到每户人家、成网状分布的排水沟渠,如今仍流水潺潺。

自1980年代起,花厅坊大部分村民陆续搬到后山的新房子居住,如今只剩几户村民留守。花厅坊大部分房子已荒废。虽然村民的家已经不在花厅坊,但他们每天买菜却要经过古村落中的巷子。

近1/4的老房子因年久失修而整座倒塌。右泉钟公祠首进全部坍塌。

在面向水塘的主干道“一”字形街上,坐落了宗祠、门楼、书室等文物建筑;沿街上几座3—4层高的新房子拔地而起,显得十分突兀。在靠近后山的地方,也有十几座4—6层高的新房子“夹杂”在一层高的古民居中间,与古村落旧风貌格格不入。

有老村民回忆:“以前水塘周边都是种田,还有种橙。后来田被征收了,建了一大片出租屋。”

花厅坊周边地区 “握手楼”杂乱稠密,部分巷子阴暗潮湿,垃圾随意堆放。

村民:没修旧屋是因意见不统一

新快报记者采访十几户村民发现,多数人对“每平方8000元”以及“外飘面积和院子不计算”的补偿条件不满意;“如果补偿的钱够多,就愿意改造”。

但也有村民希望尽快改造,90岁钟伯说:“旧屋拆了有什么可惜?大家情愿住新屋。旧屋没有现在新楼靓。”

住在祠堂旁边的黎先生说,除了论泉钟公祠,其他十几个祠堂近十几年没人打理,村民祭祖都不在祠堂。

“如果祠堂和旧民居拆了,有些可惜,但没办法。虽然有些有修过,但多数都没有人管。”黎先生无奈地表示。

“没修旧屋是因为意见不统一。”联秀街3号女业主说:“我的家婆五六年前还住在旧屋,但一间屋三个人都有份,你自己修了这块,别人不修怎么办?”

“旧屋为什么不修?因为没钱啊。”联秀街14号女住户如此表示。

住在联秀街的钟伯认为拆祖屋“也不可惜”,“可以重新建一座”:“祖屋又怎样?祠堂是文物,倒塌一样无人理。”

花厅坊最后的留守老人

“我的祖屋有600年历史了。我又不缺钱,没必要拆掉,祖屋没必要毁在我手上啊。”73岁的火村村民钟锦洪成为花厅坊内最后的留守户之一,他周边的老民居早已十室九空、破败倒塌。

钟锦洪住在火村安阜南街46号,是花厅坊两座被评为“萝岗区文物保护单位”的民居之一。钟锦洪说,另一座文保单位“钟钜潮宅”丢空荒废超过十年。

钟锦洪的祖屋是明清时期的青砖屋,红砂岩墙基高约1.8米,墙厚房高、通风透气。

钟锦洪在祖屋出生,“房屋质量很好,现在很难做到。”他经常维修房子,最近一次是因为屋顶漏水。他儿子已搬到后山的新房子住,但他和妻子仍守在祖屋。

谈起火村和钟氏的历史,钟锦洪十分自豪:“火村原来叫果村……后来我们钟氏来开村,叫火村,我家族分支的起源就是澹乐钟公祠,到我这一代已经是第27代了。”

“如果拆了,我们就无法向祖宗交待。”钟锦洪的妻子叹息道。

■花厅坊连接到每户人家、成网状分布的排水沟渠,如今仍流水潺潺。

特色:多用红砖、悬山顶,基本保留格局风貌

传统村落应整体保护而非个别建筑

■汤国华(广州大学建筑与城市规划学院教授)

火村花厅坊是比较有特色的广府古村落。其风貌主要体现在:沿街几座祠堂的红砖山墙以及横纵街巷的开敞式排水系统;另外,旧民居保留了丰富的历史信息。比如,穷人建的民居,是夯土墙;稍微有钱一点是“金包银”(即外皮墙体用砖或石砌,内墙体用土坯或夯土的砌法);最富有的房子就全部用青砖及屋顶密桁。

这里文物保护单位有十几处,传统风貌建筑成片,排列有序,成一定规模。古建筑包括祠堂、书室、民居、巷门,类型算丰富。值得注意的是传统民居入口用具岭南特色的插拱支承悬挑门檐,插拱造型仿人体手臂的肌肉。

古村平面格局基本保留,但近几年“抢建”的十几栋四层以上的民居已经破坏了古村空间格局。新建楼房已经遮挡了水塘与后山之间的视线通廊。

和广州其他古村落相比,最大的不同就是建筑(包括清初建筑)大量使用红砖。广东只有吴川湛江沿海地区古村落多用红砖。

由于不少房子是生土建筑,为了防雨而采用悬山顶也是这里的特点。珠三角地区的房子多是青砖墙,不怕雨淋但要防风,一般采用硬山顶。

火村花厅坊是已公布的广州市传统村落,必须按照《广州历史文化名城保护规划》第三十九条的7款保护措施执行。其中最关键的是第(3)款:”传统村落应重点保护传统格局、历史风貌和空间尺度……”。如果这些被破坏了,其他各款就难以实现。所以,目前首先是制止个别村民抢建三层以上的多层建筑,如果控制不了,传统村落的空间格局和历史风貌就被破坏,就不是名副其实的传统村落了。所以,传统村落强调的是整体保护,而不是个别建筑的保护。

鼓励村民修复或重建,恢复居住功能

如果火村花厅坊需要在改造中“整体保护”,如何满足《广州历史文化名城保护规划》“重点保护传统格局、历史风貌和空间尺度,保护与村落相互依存的自然环境、景观与视线通廊”的要求?

广州大学建筑与城市规划学院教授汤国华认为,这里房子质量比较差,维修要花大功夫。如果保留古村,要根据情况区别对待:质量好的房子就修缮;倒塌的房子要重建。重建不一定要建回清代模样,一是可以保留门廊的插拱、挑檐、石门套的特色,红砖、青砖、石板、石脚可以继续使用;二是原来三间两廊的民居格局可以随着时代发展而有所改变,原来清代民居是一层,重建可以建两层或者两层半,可在二楼天面加阳台,梯屋用传统坡屋顶。也可以相邻的民居打通,改善室内空间。

他认为政府主导,村民改善家园,重建家园,是古村落活化的必由之路。建议政府鼓励村民把旧房子修好或重建,恢复和改善居住功能。如果房子建得好,村民是愿意搬回里面住,这考验政府的智慧和设计者的功力。可以先做试点,再全面推广。水塘周边可以局部恢复原来的农田生态景观,种禾、种橙、种花木。后山恢复风水林。古村落和周边高楼之间要有过渡区,这个隔离带可做绿地、公园。

可以让喜欢古村的人来众筹

不应由开发商设计师主导改造方案

正在珠三角做两个传统村落改造规划的华南理工大学建筑学院城市规划系主任王世福教授则首先质疑:“‘三旧’改造本来就不应简单地把旧村、旧城列进来,实行单一经济目标、粗放的拆旧建新的物质性改变,因为旧村、旧城具有复杂的产权关系,承载深厚的非经济价值。”

另一方面,他又指出,在没有处理好传统形态与现代生活的关系时,比如古建筑应当怎么利用,传统居住功能为何难以延续,新的用途对传统形态的改变程度等,应采取慎重搁置的态度,对旧村、旧城以物质性维持和修缮为主。

至于古建筑的修缮,他认为,要重视利益相关者比如业主与保护优先的价值判断之间的协调,如果业主不愿意修,而政府未有足够的资源投入与保护的目标相匹配时,也应慎重搁置,适当鼓励公益性的功能活化,对于商业性的活化则不宜。

结合他正在做的传统村落改造更新,他说:“改造强调的是物质性拆建,而更新则应更突出社会进步的过程,即不应由开发商、政府或设计师的外部力量来主导。应该鼓励村民业主充分讨论旧村承载的历史与未来可能的多种结果,这种讨论需要两到三代人来参与,如何“传承”是其核心,由此,村民以共识来决定如何拆旧,如何建新。当然,如果业主放弃改造利用,可以通过公共宣传以及网络推介,吸引喜欢这个古村落的人来租下修好它或重建合宜的形态;当然也可以由村委或其他公益性组织租用其一定年限的使用权,经过修缮改造,活化利用,进行文化传承优先的适度市场化经营。”